教案

【核心素养目标】

文化自信:体会儿童丰富的想象力,感受童年幸福快乐的生活和美好的愿望。

语言运用:联系上下文理解诗句的意思。

思维能力:朗读课文,理解课文内容,背诵喜欢的诗歌,感悟儿童诗的特点。

审美创造:有感情地朗读诗歌,想象诗歌描绘的意境。

【课前解析】

关注课文:在读准、读通课文的基础上,了解三首诗分别写了童年生活的那些场景。结合课后练习第二题,引导学生想象诗歌中描绘的画面,谈一谈自己的阅读感受。

课文所配的插图就是淡淡的水墨画,近处,三个小孩在江水中尽情嬉戏,水面上浪花四溅;远处,雨后的松树林雾气弥漫,若隐若现,向天边延伸,一眼望不到尽头,令人产生无限遐想。指导学生运用借助插图、发挥想象、结合生活实际等多种方法理解难懂的诗句,体会童年生活的乐趣。

关注句子:在学习理解难懂的句子的方法时,可以结合课后练习第三题所列举的诗句引导学生运用多种方法进行理解体会。如“是哪个‘水葫芦’一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙”一句,可联系生活经验理解。“人影给溪水染绿了”“只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样”可联系上下文理解体会。

【教学目标】

1.认识“墨、染”等5个生字,会写“墨、染”等11个生字,会写“水墨画、垂柳”等13个词语。

2.能有感情地朗读课文。能运用多种方法理解难懂的诗句,背诵《溪边》。

3.能说出在溪边、江上和林中分别看到的画面。

【教学重点】

能运用多种方法理解难懂的句子。

【教学难点】

创编诗歌,体现儿童的欢乐。

【课前准备】

多媒体课件。

【课时安排】

2课时

第一课时

【教学目标】

1.认识5个生字;会写11个生字;积累“水墨画、垂柳”等词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《溪边》。

3.理解《溪边》、《江上》诗句中的内容,感受儿童诗的特点,感受作者丰富的想象力,体会童年生活的快乐。

【教学过程】

一、欣赏图片,揭题解题

1.教师导入新课:今天,老师给大家带来几幅美丽的画,咱们一起欣赏欣赏。(出示课件3)

2.教师总结:这些画大多寥寥几笔,但笔墨的浓淡晕染出了诗意的画面,像这样的画,有个好听的名字,叫做—-水墨画。水墨画是中国传统绘画的代表,用简约凝练的笔法勾勒出一幅别有韵味的场景。今天我们一起走进《童年的水墨画》,分享童年的快乐。

(设计意图:开门见山直接入题后,教师通过让学生赏析水墨画,在了解水墨画的基础上理解诗题“童年的水墨画”是怎样一番意境和韵味。“未成曲调先有情”此时学生已经感受到诗题中浓浓的诗意,仿佛看到了一幅充满童趣的水墨画。)

3.教师出示课题并板书,学生书空:童年的水墨画,学生齐读课题。

二、初读课文,扫清障碍

1.初读课文(出示课件4)

教师提出要求:自由朗读课文,读准字音,读通句子。说一说:这三首诗分别写了童年生活中的哪些场景?

2.学生自由读课文,并思考相关问题。

3.(出示课件5)水墨画 染绿 浪花 溅起 打碎

教师组织读词语:学生自读两遍,开火车读,齐读。同学间注意纠正字音。

4.(出示课件6)教师检测识字效果:识字小游戏认读词语:染绿 墨水 溅起 浪花 打碎

教师指导:注意读准前鼻音“溅”。

5.(出示课件7)教师组织交流:说说这三首诗分别写了童年生活中的哪些场景?

学生活动:分组读书,交流汇报,试着用上在什么地方干什么将三幅画面说清楚。

预设1:《溪边》主要写了儿童在溪边钓鱼的情景。

预设2:《江边》主要写了儿童在江上戏水的情景。

预设3:《林中》主要写了儿童在林间采蘑菇的情景。

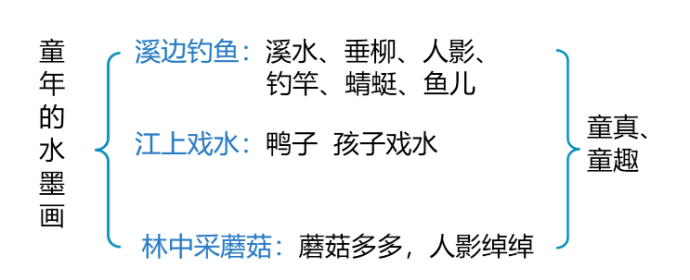

教师板书:溪边钓鱼、江上戏水、林中采蘑菇

6.教师总结:这就是藏在小诗中的三幅水墨画,画出了孩子们五彩的童年。

(设计意图:丰厚初读,能为深入学习打下基础。所以,在初读环节上,给学生充分的读书时间,让学生切切实实地接触文本,在与文本充分接触中自主识字,走进文本,做到“不熟读,不开讲”。同时,注重语言的感悟积累。通过扎扎实实读文字,品文字等方法,努力给学生留下深刻的语言印象。)

三、聚焦《溪边》,欣赏画面

1.教师过渡:让我们先来走进第一幅“水墨画”,去欣赏一下在“溪边”发生的趣事。(出示课件8)

2.感受《溪边》画面。

(1)教师出示要求:(出示课件9)朗读《溪边》,你仿佛看到了什么样的画面?

(2)学生交流汇报。

预设1:看到了澄澈的碧绿的小溪,小溪中映出溪边的垂柳,映出了钓鱼孩子的影子。

预设2:我看见了孩子钓竿上的红蜻蜓。

预设3:我看见了当鱼钓上来时,那溪里的涟漪和碎了的人影、树影,以及在草地上蹦跳的鱼和手忙脚乱的孩子。

(3)欣赏图片(出示课件10)垂柳、山溪、人影、钓竿、红蜻蜓、鱼儿。

3.想象诗歌画面,走进诗歌意境。

(1)(出示课件11)教师提出问题:这些景物组成了一幅怎样的美妙画面呢?请同学们借助诗歌和图片展开丰富的想象,先自己想一想,再和同桌交流交流。

学生活动:画出课文中你觉得精彩的句子,反复诵读,并说说这样写的好处。

(2)交流语句:垂柳把溪水当作梳妆的镜子(出示课件12)

①教师提出问题:这句话运用了什么修辞手法?这样写有什么好处呢?

预设1:这句话运用了比喻的修辞手法。

预设2:运用比喻的修辞手法,把溪水比作镜子,生动形象写出溪水很平静、清澈的特点。

②教师总结:联系上文我们知道溪水平静、清亮得像镜子,这里运用了比喻的修辞手法。把溪水比作镜子,生动形象写出了溪水平静、清澈的特点。)

(3)交流语句:山溪像绿玉带一样平静。(出示课件13)

①教师提出问题:这句话把什么比作什么??

预设1:这句话运用了比喻的修辞手法,把山溪比作绿玉带。

预设2:这句话生动形象地写出了溪水碧绿的特点。

预设3:山溪,就是小溪的两旁都有山。山是 青翠 的,溪水如镜。青翠的山倒映在平静的小溪,山溪就如“绿玉带”了,所以才有“人影给溪水染绿了”。

②教师总结:这里把垂柳当作了人来写,有了人的情味,使句子更有画面感。

(4)交流语句:人影给溪水染绿了。(出示课件14)

预设1:人影倒映在绿色的溪水中,被溪水染绿了。

预设2:“染”更凸显了溪水 绿 的特点。

教师过渡:这里的溪水真是太神奇了,像梳妆的镜子,像漂亮的绿玉带。我们一起来读一读吧!

(5)交流语句:钓竿上立着一只红蜻蜓。(出示课件15)

①教师提出要求:默读这句话,边读边思考:你读懂了什么?

预设1:我从这句话中知道了一个小孩在钓鱼。

预设2:我知道了前面写溪水和人影是绿色的,这里写的蜻蜓是红色的。

②教师总结:写溪水和人影是绿色的,这里写的蜻蜓是红色的,颜色特别漂亮!蜻蜓能立在钓竿上,突出了环境的安静。

③教师组织有感情地朗读。

(6)交流语句:忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。(出示课件16)

①教师提出问题:为什么说:“草地上蹦跳着鱼儿和笑声”呢?

②老师点拨:我们如果联系上下文读一读,也许某个词语或者某个句子会给你灵感呢!自己试着联系上文读一读,思考一下。

预设1:我从“忽然扑通一声人影碎了”知道小孩钓上鱼来了,特别高兴。所有“草地上蹦跳着鱼儿和笑声”。

预设2:我”钓到了鱼,一拎钓竿,所以水面上的人影“碎了”;草地上,鱼儿蹦跳着,还有“我”开心的笑声。

③教师总结:这句话中我们要抓住关键词“扑腾”“碎”和“蹦跳”体会儿童生活的快乐。由听觉转为视觉,画面由“静”变“动”,动静结合。

④教师组织有感情朗读。

4.(出示课件17)教师提出问题:溪边不但有美景,还有动人的笑声。谁在溪边?在做什么?为什么这么快乐?

预设1:“钓竿”说明有人在溪边钓鱼,“扑腾一声人影碎了”说明有鱼上钩了。

预设2:钓鱼人把鱼儿放在草地上,笑声和鱼儿的蹦跳声一起传开来。

5.教师出示练习(出示课件18)

预设:前四行,小溪、垂柳、红蜻蜓,应该读得(安静舒缓)后两行,扑腾,碎了,蹦跳着,应该读得(活泼欢快)。

6.教师出示小练笔,学生试着说一说(出示课件19)

7.师生交流想象诗歌画面:学生先交流零碎的画面,教师再组织学生将零碎的画面整合起来。(出示课件20)

8.抓关键词,指导背诵。(出示课件21)

教师指导背诵:学生每一行的关键词“垂柳”“山溪”“人影”“钓竿”等进行背诵。

(设计意图:本环节围绕“理解诗意、想象诗境、体悟诗情、赏析诗语”等步骤展开教学。“理解诗意”是学习诗歌的基础,这种理解必须注重对诗歌整体意境的把握。于是教学中引导学生借助诗歌和图片展开丰富的想象,领略诗歌背后令人不断回味的深远意境,将诗歌所描写的人、事、景物活生生地呈现在学生思维的屏幕上,从而体悟诗歌中传递的童年趣味和作者的情感。适度引导学生体悟诗歌的语言之美,让内容与形式有效结合起来,凸显文本的语文教学价值。加强背诵反馈,夯实语言积累,回顾学习方法,积累阅读经验,把握诗歌学习的基本方法。)

9.教师总结:这是一幅色彩艳丽的图画,有溪水、垂柳、人影、钓竿、蜻蜓、鱼儿,真是美极了!我们再一起来美美地读一读。

四、小组合作,放学《江上》

1.教师过渡:溪边钓鱼是快乐的,江上也藏着快乐呢,你能找一找吗?让我们一起走进第二首小诗吧!

2.教师提出要求:小组合作学习《江上》,想象这是一幅怎样的画面。

预设1:这是一幅快乐的戏水画。

预设2:水中鸭子拍着翅膀玩耍,孩子们也用双手拨动着浪花,快乐地在水中嬉戏。

教师板书:鸭子 孩子 戏水

3.(出示课件22)再次默读《江上》,说说你从中仿佛看到了什么?

预设1:我仿佛看到了孩子们像小鸭子一样在水里快活的游动。

预设2:孩子们在水中互相你拨我溅的嬉戏,真是太快乐了!

教师总结:真是一群快乐的孩子们啊!男同学我们一起读一读,把孩子们的快乐读出来吧!我们在学习课文时抓住关键词“拍水”“拨动”“你拨我溅”“钻入”,就能体会到小朋友的快乐。(出示课件23)

4.交流语句:(出示课件24)像刚下水的鸭群,扇动翅膀拍水戏耍。

(1)教师提出问题:这里的“戏耍”是什么意思?想象一下,孩子们会怎么“拍水戏耍”?

预设1:“戏耍”不仅指游戏、玩耍,还有戏弄的意思。我仿佛看到了孩子们像泥鳅那样一下子钻入水中,一会儿又在不远处露出一个个水淋淋的小脑袋。

预设2:孩子们在水里追来逐去,又喊又叫。

预设3:孩子们挥动着双臂,猛蹬着双腿,正在比赛谁游得快……:

(2)教师提出问题:这句话中说“像刚下水的鸭群”,谁像“刚下水的鸭群”?为什么把孩子们比作“刚下水的鸭群”?

预设1:我感受到了孩子们像一群小鸭子,在水中嬉戏的快乐。

预设2:读了这首小诗,我感受到这些孩子的游泳本领可真高啊!

(3)教师总结:用“鸭群”比喻一群小孩,用“翅膀” 比喻小孩的胳膊, 写出了孩子们戏水玩耍时的调皮、可爱。)

5.交流语句:(出示课件25)一双双小手拨动着浪花,你拨我溅笑哈哈。

教师提出问题:说说读了这句诗,你仿佛看到了什么,仿佛听到了什么。

(出示课件26)预设1:我仿佛看到了孩子们的手在水中不停地挥动,溅起一片片浪花。

预设2:我仿佛看到了孩子们在水中互相追逐,互相泼水。

预设3:我仿佛听到了水花和水花撞击的声音。

预设4:我仿佛听到了孩子们的清脆的笑声。

6.交流语句:(出示课件27)是哪个“水葫芦”一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。

(1)教师提出问题:我们再来看这句话读一读,你知道“水葫芦”是指什么吗?

预设1:我觉得水葫芦应该是一种植物,在这首诗里指的是戏水的孩子们。

预设2:把孩子们比作水葫芦,可以让我们感受到儿童游泳的本领很高。

预设3:这句话突出了孩子活泼的特点。

(2)教师提出问题:通过“两排银牙”你体会到什么呢?

预设1:“两排银牙”应该是儿童钻出水面,张开嘴露出的白色牙齿。

预设2:我体会到儿童钻出水面激起的浪花伴着孩子们的笑声,真是太快乐、有趣了。

7.(出示课件28)教师提出问题:说一说“江上”这幅画给你怎样的感觉?

预设1:我感受到了孩子们像一群小鸭子,在水中嬉戏的快乐。

预设2:读了这首小诗,我感受到这些孩子的游泳本领可真高啊!

8.教师总结:(出示课件29)瞧,一群孩子在江上快乐地戏水呢—引读前四行,其中有一个孩子特别可爱–引读后两行。当我们在学习一首小诗时,如果诗中有些句子比较特别,我们可以用什么方法来理解呢?

预设:可以联系生活实际,可以根据上下文,还可以利用插图等来理解。

(设计意图:注重引导学生谈自己的感受,注重学生的主观体验。)

五、指导书写

1.(出示课件30)学生明确本课要求会写的生字,读准字音。指导“墨、染、竿、葫、蘑、菇”都是上下结构的字。除了“墨”是上宽下窄的字,其余都是上窄下宽的字。“碎、浪 ”是左右结构的字,都是左窄右宽。

2.在学生交流的基础上,教师范写强调“墨、染、碎、爽、”等容易写错的字。(出示课件31-34)

(设计意图:加强写字教学,夯实读写基础,巩固生字词。)

六、课堂小结

寥寥数字,一幅溪边的水墨画画成了。溪水清清,垂柳依依;缓缓流淌的溪水诉说着童年的记忆,静谧的草地上回荡着童年的笑声,溪边垂钓,文存着童年别样的快乐情怀!

七、课堂演练(出示课件35、36)

第二课时

【教学目标】

1.有感情地朗读《林中》,体会诗歌的意境,欣赏诗歌的语言美、画面美。

2.激发学生阅读儿童诗的兴趣,并能进行简单地模仿创编。

【教学过程】

一、巩固复习,回顾内容

1.教师导入:(出示课件37)上一堂课我们主要是用什么方法来学习《溪边》《江上》两首小诗的?

预设:朗读、想象

2.教师提出问题:诗中有些句子比较特别,我们可以用哪些方法来理解呢?

预设1:先读诗,找到不理解的地方,运用联系上下文的方法读懂。

预设2:还可以联系生活实际、利用插图等方面读懂不理解的地方。

教师总结:同学们说的真不错,这一堂课我们继续用这样的方法跟随作者的脚步,到“林中”去欣赏另外一幅“童年的水墨画”。

(设计意图:复习旧知,引入课题,温故而知新。)

二、想象画面,学习《林中》

1.学生背诵《溪边》。(出示课件38)

2.(出示课件39)教师过渡:我们跟随作者来到溪边,感受到乡村孩子垂钓的乐趣,在江上看到了一群水乡孩子在江中嬉戏的欢乐画面,那漫步雨后的林中,你又有什么新发现呢?

3.(出示课件40)教师提出问题:找一找作者写到了哪些景物?请读读描写的相关句子。

4.学生小组之间汇报,班内交流。

预设1:林中有松树、松针、小蘑菇。

预设2:这首诗中描写了孩子们在林中采蘑菇的欢乐情景。

(1)交流语句:(出示课件41)松树刚洗过澡一身清清爽爽,松针上一串串雨珠明明亮亮

教师提出问题:这句话运用了什么修辞手法?有什么好处?

预设1:运用了拟人的修辞手法,表现了大雨淋湿松树的样子,十分生动、有趣。

预设2:一串串晶莹的水珠挂在翠绿细长的松针上,多么漂亮啊!

预设3:运用了拟人的修辞手法,形象地写出了雨后松树很干净,没有灰尘,给人一种清清爽爽的感觉。

(2)交流语句:(出示课件42)小蘑菇钻出泥土戴一顶斗笠,像一朵朵山花在树下开放。

①教师提出问题:你从这句话中读懂了什么?

预设1:句子把蘑菇当做人来写,“戴着斗笠”写出了蘑菇的形状。

预设2:“像一朵朵山花在树下开放”这是个被比喻句,把蘑菇比作山花,写出了蘑菇的形状。

②教师总结:第二句话写了树下的小蘑菇。雨后,蘑菇从地下长出来,外形犹如一把张开的伞,也很像一顶斗笠,所以这里运用了比喻的修辞手法,将蘑菇顶着菌盖比作头戴斗笠,将蘑菇比作山花,形象、贴切。

(3)交流语句:(出示课件43)是谁一声欢叫把雨珠抖落,只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样。

①教师提出问题:轻声读一读这句话,说说你仿佛看到了怎样的画面?

②师生交流:写出了一阵清清爽爽的雨过后,小蘑菇钻出地面,吸引了山里的孩子们上山采摘。他们呼朋引伴,洒下一路欢声笑语。一个个头戴斗笠的孩子不正像雨后钻出泥土的蘑菇吗?

③教师提出问题:这里写到了“一个个斗笠像蘑菇一样”和第一次出现的斗笠意思一样吗?

预设:不一样。第一次出现的斗笠指的是小蘑菇,最后一行的斗笠指的是一个个戴着斗笠的孩子。

④教师提出问题:想看看小蘑菇戴着斗笠在树下开放的样子吗?(出示课件44)

5.教师总结:地上的蘑菇一个个从土里钻出来,像一顶顶斗笠;戴着斗笠的孩子蹲在地上摘蘑菇,远远望去,一个个斗笠似一只只蘑菇。这真是一场快乐的《采蘑菇》图,雨后的山林中,蘑菇多多,人影绰绰。女同学们,一起把这首小诗来读一读。教师板书:蘑菇多多,人影绰绰。

6.这真的是一幅色彩艳丽、有动有静、充满快乐的水墨画啊!你们真的是用心去读书,用心去体会了,把这样的体会,融入我们的朗读中,一定会读得很美很美。我们再来把课文美美地读一读吧!

(设计意图:本环节教学重点引导学生抓住诗中所描绘的“物象”展开想象,感受“松林、松针、雨珠、小蘑菇、孩子们”所共同构成的林中意境,领略诗歌的意境美和语言美。注重引导学生谈自己的感受,注重学生的主观体验。)

三、总结提升,拓展延伸

1.总结提升(出示课件45)

读了《童年的水墨画》,我们发现作者用跳跃的镜头捕捉了乡村儿童几个有趣的场景,用朴实自然、灵活生动的语言,多角度展现了儿童的丰富多彩的生活和无穷趣味,充满了童真、童趣。教师板书:童真、童趣。

2.教师提出问题:我们的童年生活也是丰富多彩、充满快乐的,请模仿课文选择生活中的一个镜头,写一节小诗。(出示课件46、47)

3.学生活动:学生仿写小诗。

预设1: 树下 预设2: 街头

蝴蝶停在绿叶上微微振翅, 听不见马路上车辆喧闹,

鸟儿在阳光的沐浴下悄悄飞动。 哪管它街头广播声高。

绿草铺满了整个空地, 书页在膝盖上轻轻地翻动,

调皮的孩子相互嬉戏。 嘴角漾着丝丝抹不掉的笑。

欢声笑语融入了草地, 阳光从脚尖悄悄爬上膝盖。

使它充满无限欢乐。 也想看“黑旋风”水战“浪里白条”。

4.结构梳理(出示课件48、)

5.拓展延伸(出示课件49、50、51)

教师安排学生阅读《童年的水墨画》另外三首小诗:《街头》《花前》《树下》。

(设计意图:积累,是表达的基础,是语言材料内化为个人语言储备的过程。让学生搜集并品读诗词,能促进学生语言积累,增强他们学语文用语文的自觉性。)

七、课堂演练,课后作业快乐练笔

1.课堂演练(出示课件52、53)

2.课后作业(出示课件54)教师布置作业:文中作者写到了童年的三个画面,结合课文想一想你的童年还有哪些画面?动手写一写。(草地放风筝、运动场上)

(设计意图:引导学生在诵读诗歌的基础上,回忆童年里的趣事,并学着创作童诗,意在唤醒学生的习作意识,激发学生的习作兴趣,打开学生的表达之门。)

【板书设计】

【教学反思】

《童话的水墨画》是一组儿童诗,由诗人张继楼的《溪边》《江上》《林中》三首小诗组成,以跳跃的镜头捕捉了乡村儿童的典型生活场景,展现了儿童生活的丰富多彩以及无穷趣味。

《溪边》一诗生动形象地描绘了儿童垂钓的场景。诗歌先描绘平静的溪水把人影染“绿”,再写水面钓竿上立着一只“红”蜻蜓,这一“绿”一“红”,既是和谐唯美的相互映衬,又是恰到好处的点缀,使画面充满了色彩美感;接下来,描绘了静静的溪水映着柳树、钓鱼孩子的倒影、钓鱼竿、红蜻蜓,空气都仿佛停止了流动,直到鱼儿上钩的一刹那,溪水动了,人影碎了,鱼跃人欢,画面顿时变得生机盎然。这一静一动的结合,是本诗的微妙高明之处。《江上》描摹了一群水乡孩子江中嬉戏的欢乐场面。一群戏水的孩子,那样的调皮,像鸭群一样钻入水中,接下来“一阵水花”与“两排银牙”,将童年的烂漫快乐渲染得淋漓尽致,鲜活的画面仿佛定格在我们的脑海之中。《林中》描写了雨后的树林里孩子们采蘑菇的欢乐情形。诗的第二句将小蘑菇钻出泥土顶着菌盖想象成头戴一顶斗笠,第三句又将孩子们的斗笠想象成雨后的蘑菇。两句诗将“小蘑菇”与“斗笠”互为比喻,妙趣。

新课标指导下的语文教学,更应注重学生语文素养的全面提高,不仅突出课文“工具性”的特点,还应突出“人文性”的特点。尤其是儿童诗的教学,要给学生更多的个体感悟、交流沟通、放飞想象的空间。

在教学过程中,我引导学生走到诗的境界中去,细细品味,轻轻咀嚼,充分领略其中的妙趣,感受其中的美。在动听的乐声中,我让学生在熟读三首诗之后,选择其中的一首细细品味,与全班同学交流自己最喜欢的句子,并谈自己的感受和体会。比如,“忽然扑腾一声人影碎了,草地上蹦跳着鱼儿和笑声。”“是哪个‘水葫芦’一下钻入水中,出水时只见一阵水花两排银牙。”“是谁一声欢叫把雨珠抖落,只见松林里一个个斗笠像蘑菇一样。”让学生想象出了孩童在溪边垂钓欢笑阵阵、在江中戏水玩闹、在松林间采蘑菇的一个个生动画面。

此外,正所谓“好书不厌百回读,熟读深思子自知”,我觉得诗歌教学运用此理论也非常有效。诗歌作为语言凝练,情感蕴含丰富的一种文体,没有什么方法比情感朗读更加有效地体味诗歌的味道,相比那些细细的分析来说,诵读才是诗歌教学的正道。