教案

【核心素养目标】

文化自信:能发挥想象说出肥皂泡还有哪些去处。

语言运用:能联系生活实际等多种方法理解难懂的句子。

思维能力:有感情地朗读课文,能说清楚“我”吹肥皂泡的过程。

审美创造:体会作者由肥皂泡产生的丰富想象。

【课前解析】

关注课文: 课文介绍了肥皂泡的吹法,描写了肥皂泡的颜色、形状及变化,也写了吹肥皂泡时的心情和美妙的想象。课文开头简洁明快,一、二自然段直接表达了对吹肥皂泡这个游戏的喜爱。接下来,作者以细腻的笔触,用3个段落细致的描述了吹肥皂泡时的情景,以及从中体验到无限的快乐。

关注语言:文章语言细腻,给人以清新隽永的审美感受。如作者用“和弄和弄”“慢慢的吹起”“轻轻地一提”“轻轻地扇送”等词语,对做肥皂水、吹肥皂泡的过程进行了细致地描述,生动再现了孩子们吹肥皂泡时投入专注的状态。用“五色的浮光”表现肥皂泡在阳光下的颜色,用“轻清透明”“玲珑娇软”“脆薄”“光影零乱”等非常个性化的词语,写出了肥皂泡的形态,用……

【教学目标】

1.认识“廊、剩”等10个生字,读准多音字“和”,会写“皂、剩”等12个生字,会写“肥皂泡、种类”等13个词语。

2.有感情地朗读课文,能说清楚“我”吹肥皂泡的过程。

3.能联系生活实际等多种方法理解难懂的句子。

4.体会作者由肥皂泡产生的丰富想象,并能发挥想象说出肥皂泡还有哪些去处。

【教学重点】

发挥想象说出肥皂泡还有哪些去处。

【教学难点】

通过细致观察理解课文中难懂的词句,品味作者描写泡泡语言的生动优美。

【课前准备】

多媒体课件。

【课时安排】

2课时

第一课时

【教学目标】

1.认识“廊、剩”等10个生字,读准多音字“和”,会写“皂、剩”等12个生字,会写“肥皂泡、种类”等13个词语。

2.正确、流利地朗读课文,初步理解课文。

3.能说清楚“我”吹肥皂泡的过程。

【教学过程】

一、谜语导入,揭示课题(出示课件3)

1.教师出示谜语:什么东西圆又圆,轻轻一吹飞上天,五颜六色真好看,用手一碰就不见?你们能猜出是什么吗?

学生汇报交流:肥皂泡

2.教师出示课题并板书:肥皂泡,学生齐读课题。

(设计意图:猜谜导入课题,激发学生学习的兴趣。)

二、介绍作者,了解冰心

1.(出示课件4)洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

教师提出问题:你能找出藏在这句诗中一位作家的笔名吗?

预设:冰心

2.教师提出要求(出示课件5):阅读作家简介,找出冰心作品的三大主题。

冰心(1900~1999)原名谢婉莹。现代著名散文家、诗人。她的作品充满了对大自然的赞美,以及对母爱童真的歌颂。代表作品有《繁星》《春水》《寄小读者》等。

3.学生交流汇报:三大主题–大自然、母爱、童真。

三、学习字词,理清顺序

1.初读课文(出示课件6)

(1)教师提出要求:朗读课文,读准字音,读通句子,想想课文围绕肥皂泡写了哪些内容。

(2)学生自由读课文,并思考相关问题。

2.学习字词

(1)(出示课件7)出示词语:廊子 剩下 和弄 轻悠悠 假若 娇软 脆薄

颤巍巍 山巅 婴儿

教师指名读词语,同学间注意纠正字音。

(2)(出示课件8)学习多音字“和”。

预设:当它表示“粉状或粒状物掺和在一起”的意思时,读“huò”,可以组词为“和弄、和药、和稀泥”;当它表示“和谐;和睦; 结束战争或争执。”时,读“hé”,可以组成词语“和气、和平、和好”;当它表示“和谐地跟着唱”时,读“hè”,可以组词为“附和、曲高和寡”。

(3)(出示课件9)游戏识字:肥皂泡飘起来。

学生开火车,一字组一词。

(设计意图:先解决生字词的音、形、义,为理解课文打下基础,扫清阅读理解障碍。)

3.教师出示要求(出示课件10):课文围绕“肥皂泡”写了哪些内容?

4.学生交流讨论。

预设:课文共五个自然段,本文按“小时候最爱玩吹肥皂泡——吹肥皂泡的过程——肥皂泡的样子——由肥皂泡产生的美好想象”顺序写的。

(设计意图:朗读课文,整体感知,理清课文的叙述顺序,梳理文章脉络,为下一节课的阅读理解打下基础。)

- 做泡泡,学用连续动词

1.教师提出要求:(出示课件11)朗读课文第1、2自然段,和同伴说说这两段的主要内容

2.学生交流汇报。

预设1:我最爱玩的是吹肥皂泡。

预设2:下雨的时节,母亲总教我们在廊子上吹肥皂泡。

3.教师提出要求:(出示课件12)作者是怎样吹肥皂泡的?自由朗读第3自然段,圈画出表示动作的词语。

(1)学生活动:标出描写制肥皂水和吹泡泡动作的词语。

预设:(出示课件13、14)放–加–和弄和弄–蘸–吹起–提–扇

(2)教师提出问题:吹肥皂泡的动作有什么特点?你是从哪体会到的?

师生交流:从“慢慢地吹起”、“再轻轻地一提”、“软悠悠地在空中飘游”这几个词语让我们好像亲眼看见了作者吹泡泡的过程,让我们感受到了作者吹泡泡时的动作轻柔,投入而专注。(出示课件15)教师板书:吹

4.教师提出要求(出示课件16):快来找一找能体现作者内心感受的词语。

5.师生交流。

预设1:“慢慢地吹起、轻轻地一提、轻轻地扇送”体现出作者吹泡泡时轻柔与用心。

预设2:“轻圆的、软悠悠地在空中飘游”说明肥皂泡十分轻柔,给作者带来美的享受。

6.教师指导朗读:(出示课件17)从“慢慢、轻轻、轻轻地扇送’”,可以感受到作者吹泡泡时动作是非常轻柔的,朗读时语速要稍慢一些,温柔一些。

7.教师引出要求:(出示课件18)读完第3自然段,你知道这美丽的泡泡是怎么做的了吗?请你按课文填空。

预设:先把(碎肥皂)放在(碗)里,再(加)上点(水),(和弄和弄),然后用一支( 竹笔套管),(蘸)上肥皂水,慢慢地(吹)成泡,最后轻轻地一(提),那球儿便从管上( 落)了下来,在空中(飘游)。若用(扇子)轻轻地(扇送),有时能飞得很高。

8.学法指导:(出示课件19)在介绍一个活动的物体的时候,可以抓住事物的变化进行叙述,也可以抓住动作边表演边讲述,还可以用连续的词进行讲述,这样的表达就会条理清楚,过程连贯。

9.(出示课件20)教师提出要求:作者用表示顺序的词和动词把做泡泡的过程写得多准确啊,请你仿照着写一写吧。教师板书:动作 做

预设:有一次,妈妈在家里包馄饨,我也想包,看着妈妈的样子,我学着包了起来,

首先把馄饨皮子一张一张分开,然后拿起一张皮子摊在手心里,再把拌好的肉馅放到皮子上,再把它对折,然后挽过来把两个边粘在一起,最后一个难看的馄饨就被我包成了。

(设计意图:学习课文,抓住重点词句理解课文内容,培养学生的课文理解能力。)

六、指导书写

1.(出示课件21)学生明确本课要求会写的生字,读准字音。指导“皂、若、串、希”等笔画较少的字要把笔画写开一些;“剩、碗、婴”等笔画较多的字要写得紧凑一些。

2.在学生交流的基础上,教师范写强调“碗、透、仰、串”等容易写错的字。(出示课件22-25)

(设计意图:加强写字教学,夯实读写基础,巩固生字词。)

七、课堂演练(出示课件26、27)

第二课时

【教学目标】

1.通过细致观察理解课文中难懂的词句,品味作者描写泡泡语言的生动优美。

2.体会作者由肥皂泡产生的丰富想象,并能发挥想象说出肥皂泡还有哪些去处。

【教学过程】

一、回顾导入(出示课件28)

教师导入:上节课我们和作者一起做肥皂水,一起吹肥皂泡,多么快乐啊!这节课让我们继续跟随作者,欣赏美丽的肥皂泡,放飞我们的想象,感受童年的快乐与美好。

二、吹泡泡,体会泡泡之美

1.教师提出要求:(出示课件29)朗读课文第4自然段,先画出觉得难懂的词句,再用学过的方法想一想,它们是什么意思,最后和同伴们交流一下。

学生活动:朗读课文第4自然段,勾画难懂的词句。

2.教师提出问题: 谁能回忆一下理解难懂的词句有哪些方法呢?(出示课件30)

学生汇报交流:联系生活经验、查字词典、借助插图、联系上下文。

3.教师提出问题:你喜欢课文中哪些形容泡泡样子的词语?(出示课件31)

预设1:五色的浮光、轻清透明、乱转。

预设2:玲珑娇软、脆薄。

预设3:颤巍巍、光影零乱。

(1)交流语句:(出示课件32)这肥皂泡,吹起来很美丽,五色的浮光,在那轻清透明的球面上乱转。

①教师提出问题:你是怎么理解“轻清透明”这个词语的?

师生交流:“轻清透明”可以拆解成“轻+清+透明”来理解。“轻”指分量小;“清”指洁净、澄清;“透明”是指能透过光线。这个词语说明肥皂泡分量轻又透明干净的形态美。

②教师追问:理解了关键词,能帮助我们理解难懂的句子。读了这句话,你看到了什么样的肥皂泡?

预设:我好像看到了五色的浮光在乱转。

③教师提出问题:(出示课件33)结合插图,说说“五色的浮光”和“乱转”分别是什么意思?

预设1:“五色的浮光”写出了肥皂泡在阳光下的光泽与颜色。

预设2:通过查资料,我知道“五色”原指青、黄、赤、白、黑5种颜色,后来泛指多种颜色。

预设3:“浮光”指液体表面的光泽、颜色,这里指肥皂泡表面的光泽和颜色。

预设4:“乱转”体现了肥皂泡表面光泽、颜色的流动。

教师总结:“五色的浮光”指色彩丰富,“乱转”指浮光在球面上没有规律地转动,写出了肥皂泡的色彩美与动态美。

(2)交流语句:(出示课件34)若是扇得好,一个大球,会分裂成两三个玲珑娇软的小球,四散分飞。

①教师提出问题:圈出这段话的关键词,说说你的理解。

学生汇报交流:玲珑娇软。

②师生交流:“玲珑娇软”同样可以用拆解法来理解,“玲珑”指细致精巧;“娇”脆弱;“软”指柔软;联系生活实际可知这个词语指细致精巧而脆弱柔软。

(3)交流语句:(出示课件35)有时吹得太大了,扇得太急了,这脆薄的球,会扯成长圆的形式,颤巍巍的,光影凌乱。

①教师提出问题:你是怎么理解“脆薄”、“颤巍巍”、“光影凌乱”这几个词语的?

②学生交流汇报。

预设1:“脆”指容易碎;“脆薄”指薄且容易碎。

预设2:“颤巍巍”指抖动摇晃。

预设3:“光影凌乱”指肥皂泡随光线和形状变化多样,显得不规则。

4.(出示课件36)结合生活经验,理解孩子们的心情。

教师提出问题:结合你吹肥皂泡的经历,说说孩子们为什么会“悬着心,仰着头,屏住呼吸”?当时的心情是怎样的?

师生交流:“悬”“仰”“屏住”“低了头”“揉出”这一系列动词,写出孩子们赏肥皂泡的过程,表现了孩子们紧张、专注、担心和期待。教师板书:动作 赏

教师追问:(出示课件37)为什么大家“低了头,揉出眼泪”呢?

预设1:破裂的肥皂泡水落到孩子们的眼里了。

预设2:孩子们看到肥皂泡破裂了,内心有点感伤。

5.教师提出问题:(出示课件38)这段话从哪些方面写了肥皂泡的美丽?

师生交流汇报。

预设1:颜色美—五色的浮光

预设2:形状美—大球 小球 薄球

预设3:姿态美—轻清透明 玲珑娇软 颤巍巍

预设4:动态美—乱转 四散分飞 散裂

教师板书:颜色、形状、姿态、动态

6.(出示课件39)指导朗读。

预设1:“轻清透明”应读出读出肥皂泡在孩子们眼中的美丽和神奇。

预设2:“玲珑娇软”要读出轻柔愉悦,体会坐着的喜爱之情。

教师指导朗读:读“这时大家都悬着心,仰着头,屏住呼吸,——不久,这光丽的薄球就无声地散裂了,肥皂水落了下来,洒到眼睛里,大家走忽然低了头,揉出了眼泪。”这句话时要读出孩子们的心情的变化,从肥皂泡要破裂的担心、紧张到破裂后的失落与感伤。

(设计意图:引导学生品词析句,理解重点词语的意思。)

三、展开想象,泡泡去哪儿

1.教师提出要求:(出示课件40)朗读第5自然段,边想象边圈画:“那一个个轻清脆丽的小球”都有哪些去处?

2.学生交流汇报。

3.教师提出问题:(出示课件41)你从这一自然段感受到了什么?

预设:“那一个个轻清脆丽的小球,像一串美丽的梦“这句话用了比喻的修辞手法。

4.教师提出问题:你还喜欢哪儿?把你想到的画面读书来。

预设:那么圆满,那么自由,那么透明,那么美丽。

教师追问:这里连用了四个“那么”,你体会到了什么?

预设1:特别喜欢肥皂泡。

预设2:因为这梦幻般的肥皂泡是我们小心地、轻轻地吹起来的,吹了起来,又轻轻地飞起,目送着这些肥皂泡,心里充满了骄傲和自豪。教师板书:骄傲 自豪

5.教师提出问题:冰心奶奶希望肥皂泡飞到哪去呢?

学生交流汇报。

(1)交流句子:(出示课件42)借着扇子的轻风,把她们一个个送上天去送过海去。

教师提出问题: 肥皂泡被送上天会怎样?被送过海又会怎样?

预设:使明月更皎洁,夕阳更灿烂;使美人更美丽动人,睡婴更替恬静幸福。

(2)交流句子:(出示课件43)到天上,轻轻的挨着明月,渡过天河跟着夕阳西去。

教师提出问题:肥皂泡挨着明月会做什么?跟着夕阳西去又会做什么?

预设:它们一个个飞到天上,轻轻地挨着明月,渡过天河,跟着夕阳西去,轻悠悠地飘过大海,飞越山巅。

- 交流句子:(出示课件44)或者轻悠悠地飘过大海,飞跃山巅,又低低地落下,落到一个熟睡中的婴儿的头发上……

教师提出问题:肥皂泡落在熟睡的婴儿头发上会做什么?

学生交流汇报。

6.教师提出问题:(出示课件45)想象一下这些轻清脆丽的小球还有哪些美丽的去处呢?教师板书:想

预设:小溪、幼儿园、山村……

7.教师总结:(出示课件46)美丽的肥皂泡仿佛就是作者和小伙伴们的化身,带着他们的希望和梦想,自由自在地飞翔,他们飞向蓝天,亲近明月,追逐太阳,飞跃山巅……给人们带去温暖,带去希望。教师板书:希望

六、主题概括,拓展延伸

1.主题概括(出示课件47)

这篇课文写的是冰心奶奶童年时做肥皂泡,吹肥皂泡的事情,寄托了对童年生活的向往。

2.拓展延伸(出示课件48)

教师安排学生欣赏诗歌。

(设计意图:通过主题概括,让学生对文章内容进行概括理解,加深学生体会。)

七、课堂演练,课后作业

1.课堂演练(出示课件49、50)

2.课后作业(出示课件51)实际生活中,你有没有吹过肥皂泡?有什么新发现?试着写一写自己的感受。

预设:我也喜欢吹肥皂泡,每次我总是和小伙伴一起站在高处,然后看泡泡随风飘落,这美丽的肥皂泡,轻轻地飞起,带着我的心愿飞向远方。

(设计意图:感受课文优美的语言,通过小练笔,使生活体验与情感体验互相融合,学习文章的表达方法,提高学生读写结合的运用能力。)

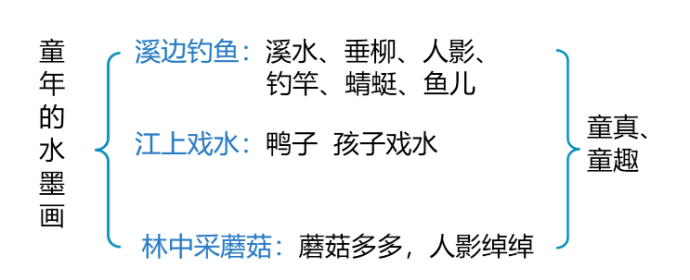

【板书设计】

肥皂泡

做 吹 赏 想

动作 动作 颜色 骄傲

形状 自豪

姿态 希望

动态

【教学反思】

本文篇幅短小,语言清新自然,作者感情真挚而美好。在教学这样的文章时我充分运用有效媒体和手段,设置情境,营造氛围,激发学生热爱美、欣赏美、表现美、创造美的兴趣和欲望,引导他们以饱满的激情很主动、很投入地参与到学习活动中去,由此促进他们充分地、最大限度地去感知、体验文中的美——泡泡的美好、引人遐想,从而实现对学生的审美教育。

本文层次井然,脉络清晰。教学中,我逐步引导学生理清课文的结构思路,弄清“吹肥皂泡——欣赏肥皂泡的样子——感受肥皂泡的乐趣”的写作顺序。促进了学生对课文的整体把握,然后再通过品读课文,让学生感受泡泡之美、吹泡泡的乐趣,进而陶冶学生的情操。

肥皂泡给孩子们带来梦幻般的感觉。为此,我在教学中引导学生展开了丰富的想像,从而使学生更加深刻地领会作者的心情。

由于时间关系,我在教学本课时没能很好的引导学生进行学练结合。比如,在教学第五自然段时,只是让学生口头说了说肥皂泡还会飞到哪里,应该课后布置仿照第五自然段,写写这些泡泡还可能飞到哪里去。以通过小练笔使生活体验与情感体验互相交融,更好掌握文章表达方法的学习与运用,提高学生读写结合的运用能力。