教案

【核心素养目标】

文化自信:感受孙中山的勤奋好学的品质,学习“不懂就要问”的精神。

语言运用:发现略读课文的特点,学习略读课文的学习方法。

思维能力:运用说清起因、经过、结果及借助插图的叙述方法,说出课文讲了一件什么事,并通过质疑提问、合作学习等方式简单表达对这件事的看法。

审美创造:能找出有新鲜感的词句,和同学交流并积累。

【课前解析】

关注文本:本课是本套教材编排的第一篇略读课文。教学本课,要让学生在默读的基础上,主动思考、提问和交流,充分发表个人见解。要引导学生,初步了解略读课文学习的基本要求,运用学到的方法,交流有新鲜感的句子。

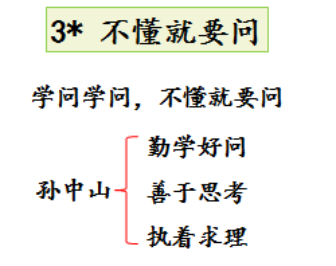

关注结构:课文结构清晰,按“起因——经过——结果”的顺序,围绕“学问学问,不懂就要问”这个关键句,揭示了“不懂就要问”的道理,给学生以启发。

关注语言:文章语言平实,贴近学习生活。如“私塾”“戒尺”“挨打”,以及描写课堂上学生读书的词语,如“咿咿呀呀”“摇头晃脑”,几个词语学生可能感觉陌生,可适当补充时代背景予以理解。其中孙中山的话“学问学问,不懂就要问”,语言通俗,却又蕴含着道理,具有新鲜感。

【教学目标】

1.认识“诵、例”等9个生字,读准多音字“背、圈”。

2.初步了解略读课文学习的基本要求。

3.默读课文,能说出课文讲了一件什么事,并简单表达对这件事情的看法。(重点)

4.能找出有新鲜感的词句,和同学交流。(难点)

【课前准备】

多媒体课件。

【课时安排】

1课时。

【教学过程】

一、介绍人物,导入新课

(出示课件3)展示孙中山人物介绍。

过渡:今天,我们就来学习一篇介绍孙中山先生少年时期学习的故事!

二、阅读学习提示,明确学习要求(出示课件4)

1.教师板书课题,(板书:3* 不懂就要问)学生齐读课题。

2.聚焦课题中的“*”,引出略读课文。

3.引导学生关注课文前的学习提示,明确本课学习的两个要求:

(1)默读课文,想想课文讲了一件什么事,和同学交流你对这件事的看法。

(2)把有新鲜感的词句画下来和同学交流。

4.引导学生关注课文后泡泡中的提示了解略读课文的学习要求:

(1)略读课文可以读得粗略一些,了解课文大意就行。

(2)如果有个别的字不认识、个别的词语不理解,也没有关系。

(设计意图:这是学生第一次学习略读课文,了解略读课文的一般学习方法,对学生以后的学习具有指导意义。通过引导学生了解略读课文学习的基本要求,让学生明确学习目标和任务,培养学生独立阅读的能力。)

三、学习字词,了解故事内容

1.(出示课件5)请学生自由朗读课文,读准字音,读通句子,给课文标出自然段序号。

2.学习生字新词。(出示课件6)

(1)指名学生朗读词语,评价读得是否正确。

(2)教师指导字词读音。

提示:“糊涂”中“涂”读轻声,“糊涂”与“清楚”是反义词。

(3)学习多音字“背、圈”。(出示课件7)

(4)进行识字游戏,检验学生对生字的掌握情况。(出示课件8)

3.自读课文,了解故事内容。

(1)(出示课件9)请学生默读课文,想想课文讲了一件什么事。

教师引导学生关注文中的两幅插图,发现插图对应了故事的哪些内容,借助插图,分步把故事的内容说清楚。也可以按照故事的发展顺序,说说故事先讲了什么,接着讲了什么,最后讲了什么,将各部分内容连起来。

(2)整体感知,理清结构。(出示课件10)

①学生自主划分课文层次。

②交流反馈。

(3)引导学生说故事内容。(出示课件11)

四、交流有新鲜感的词句

1.(出示课件12)请学生默读第1自然段,画出有新鲜感的词句,想象画面读一读。

2.集体交流有新鲜感的词句,教师相机指导。

预设1:如“私塾、先生”这两个词语,学生觉得很陌生,平时没有接触过,引导其先读准音,再借助课文插图或教师补充讲解了解意思。(出示课件13)“先生”相当于现在的老师。“私塾”指旧时家庭、宗教或教师自己设立的教学处所,一般只有一个教书先生,没有规定的教材和学习年限。

预设2:如“咿咿呀呀”“唱歌”,学生觉得这样的读书方式很特别,读起来觉得很新鲜。

(设计意图:让学生运用在前两篇课文里学习到的方法,圈画有新鲜感的词句,使学生通过训练,更扎实地领悟如何发现文章中有新鲜感的词句,如何积累运用,为学生将来的习作打下坚实的语言基础。)

五、结合词句,交流看法,理解道理

(一)交流对这件事的看法

1.(出示课件14)请学生默读第2自然段,思考:孙中山对私塾这种只背不讲的情形,他是怎么想的?又是怎样做的呢?

教师引导学生结合具体词句展开交流。

预设1:“孙中山想:这样糊里糊涂地背,有什么用呢?”这是对孙中山的心理描写,可见孙中山乐于思考,令人佩服。

预设2:“壮着胆子站起来”可见为了弄清楚书中的道理,不糊里糊涂地背,孙中山鼓足勇气,表明他追求真理的欲望强烈。

2.(出示课件15)请学生默读第3-6自然段,思考:孙中山提出问题后,学生的表情有什么变化?先生前后的反应又是怎样的?

(1)教师引导学生结合句子“这一问,把正在摇头晃脑高声念书的同学们吓呆了,课堂里霎时变得鸦雀无声”展开交流,抓住“摇头晃脑、鸦雀无声”,想象同学们突然间“吓呆了”的表情,想象他们心里会怎么想。

(2)教师引导学生关注先生从“拿着戒尺”“厉声”到“收起戒尺”“摆摆手让孙中山坐下”的变化。(出示课件16)

(出示课件17)“戒尺”这个词语学生会觉得陌生,平时没有接触过,有新鲜感,教师应适时让学生了解“戒尺”就是古代私塾老师惩戒学生的木板。

(设计意图:学生作为课堂的主体,教师采用比较开放的教学方式,引导学生思考,让学生发表自己的见解,言之有理即可,在交流过程中结合具体语句不断深化阅读的感受。)

六、交流人物精神,迁移学习

1.(出示课件18)默读第8、9自然段,思考:学习时遇到不懂的问题,孙中山是怎么做的?你认为孙中山是一个怎样的人?(板书:学问学问 不懂就要问 孙中山 勤学好问 善于思考 执着求理)

2.(出示课件19)联系实际,请学生讨论:在现实生活中,我们遇到不会的问题可以怎么做?预设:上网查找资料;查阅工具书……

七、总结全文,拓展延伸

1.主题概括。

课文讲述了少年孙中山在私塾学习时,因为不明白书里说的是什么意思,壮着胆子向先生提问的故事,赞扬了孙中山勤学好问的精神。

2.结构梳理。(出示课件20、21)

3.拓展延伸。(出示课件22)

八、课堂演练,布置作业

1.课堂演练。(出示课件23、24)

2.布置作业。(出示课件25)

(1)积累课文中的成语。

(2)收集有关孙中山先生的小故事,读一读!

板书设计

【教学反思】

教学中,我首先介绍人物,引出课题。再引导学生发现本课是一篇略读课文。接着,我紧扣本文与精读课文的不同点,结合文中泡泡语、课题下方提示语等,让学生通过比较、分析,明确了此类文本的训练要素。让学生在自学的基础上,解决生字新词,梳理文章脉络,掌握文章行文顺序,把握文章结构,对文本进行整体感知和内容概括。