教案

【核心素养目标】

文化自信:欣赏赵州桥的坚固、美观,感受我国劳动人民的智慧和才干,提升民族自豪感、认同感。

语言运用:能正确、流利地朗读课文,并用给定的词语向别人介绍赵州桥。

思维能力:理解第三自然段是通过列举桥栏上雕刻着的图案把“桥的美观”写清楚的。

审美创造:品味说明文语言特点,感受我国古代劳动人民的智慧和才干。

【课前解析】

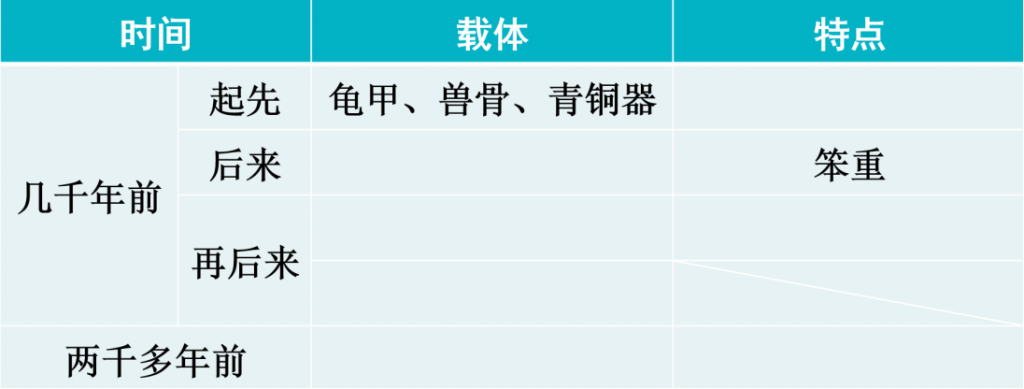

关注文本:《赵州桥》是一篇精讲课文,同时也是一篇说明性很强的课文。课文不但写明了赵州桥的位置、设计者、建造年代,还介绍了赵州桥设计精巧、造型美观的特点,赞扬了我国古代劳动人民的智慧和才干。

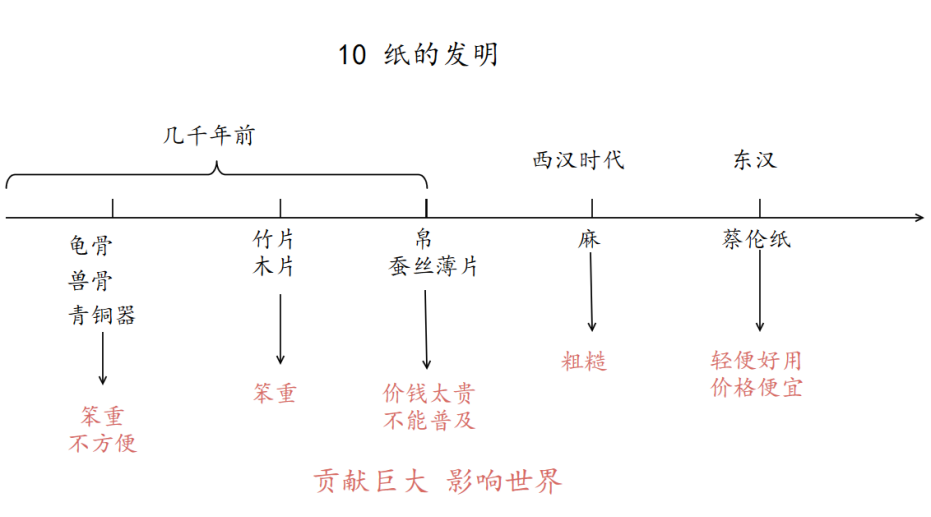

关注结构:全文结构清晰,按“总一分一总”顺序分为三个部分。第1自然段为第一部分,总体概述了赵州桥的位置、设计建造者及建造年代等相关情况。第 2、3自然段为第二部分,介绍了赵州桥坚固、美观的特点。课文先写了赵州桥设计的特点,再写这样设计的好处,介绍赵州桥美观时用“有的……有的……还有的”的排比句式,把栏板上的龙描绘得栩栩如生,这也是本课的重点所在。第4自然段为第三部分,总结了赵州桥的历史价值。

关注语言:本文语言平实,表述清晰准确,语言简练又不乏生动,充满情感。

【教学目标】

1.认识“县、拱”等9个生字,读准多音字“爪”,会写“赵、省”等13个字,会写“赵州桥、石匠”等15个词语。

2. 能正确、流利地朗读课文。

3.理解第三自然段是通过列举桥栏上雕刻着的图案把“桥的美观”写清楚的,并正确抄写这一自然段。

4.能用给定的词语向别人介绍赵州桥,感受我国古代劳动人民的智慧。

【教学重点】

理解第三自然段是通过列举桥栏上雕刻着的图案把“桥的美观”写清楚的,并正确抄写这一自然段。

【教学难点】

能用给定的词语向别人介绍赵州桥,感受我国古代劳动人民的智慧。

【课前准备】

多媒体课件。

【课时安排】

2课时

第一课时

【教学目标】

1.认识“县、拱”等9个生字,读准多音字“爪”,会写“赵、省”等13个字,会写“赵州桥、石匠”等15个词语。

2. 能正确、流利地朗读课文。

【教学过程】

- 谈话导入,激发兴趣

1.教师导入新课:你们见过桥没有?都见过哪些桥?

预设1:卢沟桥

预设2:港珠澳大桥

教师过渡:今天老师带来了一座桥,我们一边观看图片一边欣赏歌曲,走进赵州桥吧!(出示课件3)

2.学生观看图片欣赏歌曲。

3.教师板书课题:赵州桥,学生齐读课题。

(设计意图:一边欣赏图片,一边听着歌曲,将学生的感官调动起来,激发学生的学习兴趣,使学生积极主动地参与进课堂。)

二、初读课文,学习生字

1.初读课文

(1)教师出示自读提示:自由朗读课文,读准字音,读通句子。思考:作者是从哪几个方面写赵州桥的?(出示课件4)

(2)学生自读课文并思考相关问题。

2.学习字词

(1)(出示课件5)出示词语:赵县 石拱桥 安济桥 石匠 设计 建筑史 前爪 智慧 历史

教师指名读词语,同学间注意纠正字音。

(2)(出示课件6)读准多音字“爪”,明确先理解字在词中的意思,在根据意思确定读音的方法。

预设1:zhǎo 鹰爪、张牙舞爪

预设2:zhuǎ 鸡爪子、狗爪子

教师小结:读“zhǎo”的时候表示鸟兽的脚,读“zhuǎ”时表示禽兽的脚,大家要注意区分读音。

(设计意图:读好生字词是学好课文的基础,让学生在读中识记生字词。)

- 提取文章信息,初步了解赵州桥

1.教师提出问题:本文分为几部分?作者是从哪几个方面写赵州桥的?(出示课件7)

(1)学生默读,交流讨论。

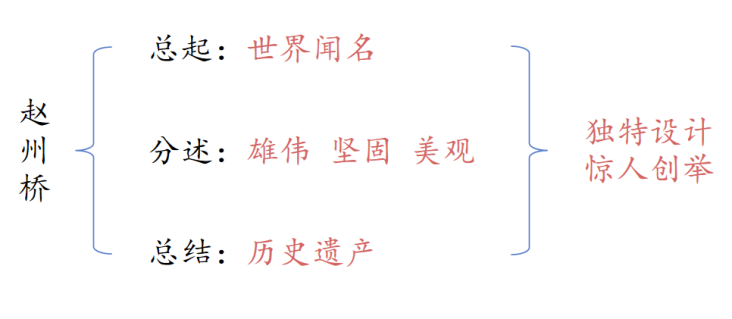

(2)师生交流:本文共分为三部分。第1自然段为一部分,概述赵州桥的位置、设计者及建造年代;2、3自然段为第二部分,绍赵州桥坚固、美观的特点;第4自然段为第三部分,总结赵州桥的历史价值。

教师过渡:那我们就先跟随作者一起去看看第一部分吧!

2.教师提出自读要求:朗读课文第一自然段,提取信息。(出示课件8)

- 教师提出问题:第1自然段介绍了赵州桥的哪些信息?读了之后你对赵州桥有哪些了解?(出示课件9)

预设1:第1自然段介绍了赵州桥的地理位置“赵县的洨河上”。

预设2:赵州桥也叫安和桥。

预设3:这座桥是在隋朝李春设计建造的。

预设4:赵州桥距今时间长有一千四百多年了。

预设5:赵州桥的地位可以说是世界闻名。

教师板书:世界闻名

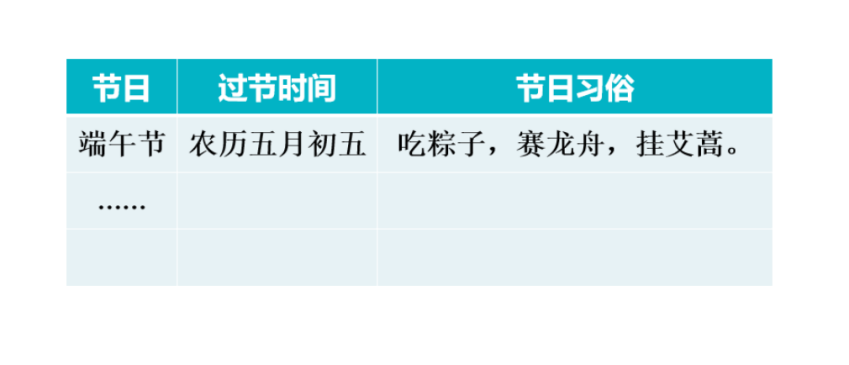

(2)学生完成表格,汇报分享学习成果。(出示课件10)

3.教师小结:通过这一段的学习我们知道了赵州桥的位置、别名、设计者、建造年代以及地位。让我们带着自豪、赞美的语气朗读第1自然段。

(设计意图:这是一篇比较典型的介绍古建筑的说明文。本环节引导学生先读文章开头,提取信息,从而初步了解说明对象的概况。这样既使学生能整体了解文章内容,又能渗透读此类文章的一般策略。)

四、抓住关键词句,了解赵州桥的特点

1.教师提出要求:朗读课文第2-3自然段,圈画关键词句,来把握课文内容,了解赵州桥的特点。(出示课件11)

(1)学生朗读课文,圈点批画。

(2)师生交流反馈。(出示课件12)

(3)教师提出问题:赵州桥有什么特点?

预设:雄伟、坚固、美观。

2.抓住赵州桥特点,感受“雄伟”。

(1)教师提出问题:第2自然段是围绕哪一句来写的?

预设:赵州桥非常雄伟。

教师明确:这一句话是段落的关键句,也就是总起句。后面主要围绕“雄伟”这个词语展开来写。

教师板书:雄伟

(2)教师提出问题:哪些语句体现了赵州桥的雄伟?

预设1:桥长五十多米,有九米宽。

预设2:全部用石头砌成。

预设3:没有桥墩,只有一个净跨三十七米多的拱形大桥洞。

预设4:大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。

(3)教师小结:第2自然段从长度、宽度、建筑材料和形状特点4个方面体现了桥的雄伟、坚固。

教师板书:坚固,学生齐读第2自然段。

3.学生交流讨论:什么是“创举”?为什么说赵州桥是一个创举?(出示课件13)

预设1:“创举”指前所未有的影响大的举动或事业。

预设2:赵州桥的设计,既减轻了流水对桥身的冲击力,也减轻了桥身的重量,节省了石料。以当时的技术条件来说,建造这样的桥是十分不容易的,况且赵州桥还是单拱的,就更加了不起。

(设计意图:通过理清句与句之间的内在联系,帮助学生了解课文围绕“雄伟、坚固”写了两部分的内容,然后引导学生思考作者是如何把“坚固”这个特点说清楚的。通过感受赵州桥这种设计的独特,感受赵州桥历经千年,仍安然无恙,的确十分坚固。在此基础上,让学生理解“创举”,明白这种设计及其好处,体会巧妙的设计是赵州桥历经风吹雨打仍然坚固如初的重要原因。)

五、巩固生字,指导书写

1.学习本课要求会写的字,读准字音,仔细观察字的结构和需要注意的笔画。(出示课件14)

2.学生交流易错字及注意点。

3.教师重点指导“省、匠”等容易写错的字。(出示课件15-18)

省:第一笔短竖要写在竖中线上,第四笔撇要长些。“目”要与上竖对正,中间两个短横之间的间区字框略长,近长方形。

匠:“斤”的起笔撇为平撇,“斤”的大小要与外框相协调。最后一笔是竖折隔要匀称。

史:“口”要写得扁些,第三笔横要写在横中线上,撇、捺舒展,捺的收笔要略低于撇。

慧:上中下结构,中间的“彐”要写得扁些,注意中间的一横不出头,下面的“心”写得扁些、宽些。

4.学生练写,教师随机指导。

(设计意图:抓住字的结构,学生交流字的易错点,有助于加深印象,便于学生自主识记生字。)

六、课堂演练(出示课件19-20)

第二课时

【教学目标】

1.理解第三自然段是通过列举桥栏上雕刻着的图案把“桥的美观”写清楚的,并正确抄写这一自然段。

2.能用给定的词语向别人介绍赵州桥,感受我国古代劳动人民的智慧。

【教学过程】

- 谈话导入

教师导入:上节课我们初步了解了赵州桥,这节课让我们继续和作者一起荡舟洨河,去领略赵州桥独特的美。(出示课件21)

- 学习第3自然段,了解赵州桥的美观

1.教师出示自读要求:朗读课文第3自然段,说一说:赵州桥的“美观”都体现在哪里?(出示课件22)

学生朗读第3自然段,圈画体现桥“美观”的句子。

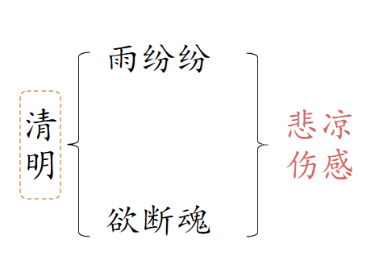

2.教师出示第3自然段,全班齐读。思考第一句话在文中的作用?(出示课件23)

预设1:“这座桥不但坚固,而且美观”是过渡句,起着承上启下的作用。

预设2:“坚固”概括了前面的内容,“美观”引出了后面的内容。这样写使文章结构更紧凑,衔接更自然。(出示课件24)

(设计意图:课文中的过渡句提示了上下文内容的写作方向。引导思考文章介绍了赵州桥哪些特点,既使得学生对课文的内容整体的把握,又能引导学生发现自然段之间的联系。)

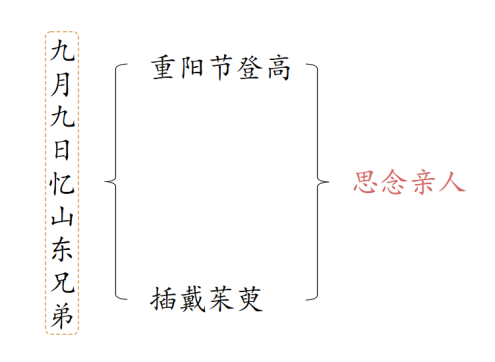

3.教师提出问题:哪些语句体现了赵州桥的美观?(出示课件23)

预设:栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

4.教师过渡:赵州桥的桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案。那么栏板上刻着怎样精美的图案呢?我们去瞧瞧吧!(出示课件25)

(1)(出示课件26、27)学生交流反馈:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

教师指导:借助图片理解句中相互缠绕、相互抵着、回首遥望、戏珠的意思,体会龙的“姿态各异”。

(2)学生朗读这一自然段,体会栏板上雕刻的龙“栩栩如生”。

5.教师引导:这些句子运用了什么修辞手法?有什么好处?(出示课件23)

师生交流:这句话运用了“有的……有的……还有的”这样的排比句式,生动细腻地描摹了龙的各种姿态,突出表现了栏板上图案的精美,写出了赵州桥的“美观”。

教师板书:美观

(设计意图:引导学生去发现作者围绕“美观”,运用“有的……有的……还有的……”的句式,把栏板上雕刻的龙的各种姿态描绘得栩栩如生,体现出赵州桥工艺的精美。教学中,引导学生借助图片理解“缠绕、抵着、回首遥望”的意思,再通过朗读感受栏板上雕刻着的龙的动态画面,领略语言表达的生动。)

6.学生仿写句子。(出示课件28)

教师引导:作者围绕桥的“美观”,抓住栏板上雕刻的图案,用“有的……有的……还有的……”的句式,描写了龙的各种姿态,从而让我们有了切身的感受。你会写这样的句子吗?

预设:下雨了,同学们陆续走出校门,有的撑着红伞,像一朵红花;有的撑着绿伞,像一片绿叶;还有的撑着花伞,漂亮极了。

三、学习第4自然段,了解赵州桥历史价值(出示课件29)

1.教师提出自读要求:朗读课文第4自然段,了解赵州桥的历史价值。

2.学生自读,画出相关语句。

3.教师引导:最后一段是全文的中心句,介绍赵州桥的历史价值。

预设1:体现了劳动人民的智慧和才干。

预设2:是我国宝贵的历史文化遗产。

教师小结:建造于1400多年前,这座雄伟的桥能如此坚固已实属不易,没想到它还这么精美,所以作者用了一组关联词告诉我们——这座桥不但坚固,而且美观。这真让人不由得赞叹古代劳动人民的智慧和才干。

教师板书:历史遗产

4.学生带着自豪、赞美的情感齐读第4自然段。

5.学生以导游的身份试着用下面的词语,向客人介绍赵州桥。(出示课件30)

(可以用上“世界闻名、雄伟、创举、美观”这些词语)

(1)学生集体交流,教师重点指导以导游身份介绍和复述课文的区别。

教师指导:导游要先进行自我介绍,说欢迎词,然后把赵州桥的基本信息大概介绍一下,最后要说明它的特点和地位。

- 同桌相互以小导游的身份来练习介绍。(出示课件31)

教师引导学生根据赵州桥的概况、特点和地位来介绍。

(3)指名几位学生向全班介绍赵州桥,其他学生点评。

四、结构梳理,主题概括

1.结构梳理(出示课件32)

教师板书:独特设计 惊人创举

2.主题概括(出示课件33)

通过描写赵州桥历史悠久,形式优美,结构坚固的三个特点,表现了赵州桥高度的技术水平和不朽的艺术价值,表达了作者对赵州桥的喜爱和赞美之情,以及对中国石拱桥的赞美和歌颂。

- 拓展延伸,课堂演练

- 拓展延伸(出示课件34)

教师安排学生积累关于桥的古诗名句

- 课堂演练(出示课件35、36)

- 课后作业(出示课件37)

教师布置作业:1.正确抄写第3自然段。2.向家人介绍赵州桥。

【板书设计】

【教学反思】

这是一篇说明性的课文,向我们介绍了赵州桥的雄伟、坚固和美观。课文语言准确,简练,又不乏生动。短短的几百字,不但写明了赵州桥的位置、设计者、建造年代,更重要的是,把赵州桥的外形特点清楚地展现在人们眼前,然后讲这样设计的好处:减轻冲击力,节省石料,并对其设计的美观加以描绘,使人们仿佛身临其境,感受古代劳动人民的智慧和才干。

字词教学是讲读课文的常规性任务,在生字词学习环节中,学生根据自己的观察,点出容易出错的生字,初步扫清生字书写障碍,激发了学生学习的热情。

在学习课文的过程中,我利用图片,让学生对赵州桥有了更为直观的了解。了解课文是怎样围绕一个意思把一段话写清楚的是课文学习的重点。第二自然的是围绕赵州桥雄伟坚固来写的,第三自然段是围绕赵州桥很美观来写的。为了帮助学生了解这两段话是怎样围绕一个意思来写的,学习第二自然段时,我从“雄伟”入手,让学生看到,介绍桥的外形和建筑用料体现了桥的雄伟;又从理解“创举”的词义入手,使学生看到,介绍小桥洞的作用体现了桥的坚固。学习第三自然段时,我结合图片使学生认识到,运用排比的修辞描写栏板上的图案表现了桥的美观。就这样,使学生认识到在围绕一个意思把一段话写清楚的时候,可以从不同的方面来写这一个意思,比如第二段,也可以运用一定的写法来表现这一个意思,比如第三段运用修辞和描写围绕一个意思来写。

引导学生通过理解“创举”一词感受到古代劳动人民的智慧是本课的难点,为了突破这一难点,可以利用图片展示了小桥洞在洪水来临时如何减轻大水对桥身的冲击力,直观地让学生了解这种设计的好处,由此让学生深深地感受到了古代劳动人民的智慧和才干,从而产生敬佩之情。

本文的二、三段在结构上很有特色,属于总分结构,这两段是进行写作指导的范例,在教学时还应适当引导学生予以关注。