教案

【核心素养目标】

文化自信:体会诗中描绘的浓浓秋色和诗人抒发的感情,感受诗歌美的意境。

语言运用:有感情地朗读古诗,读出节奏和韵律。

思维能力:通过观察图片,看注释,查字典,根据上下文和生活积累等方法,推测、理解由生字组成的词语。

审美创造:抓住古诗中的景物想象画面,感受诗歌意境,体会诗歌情感。

【课前解析】

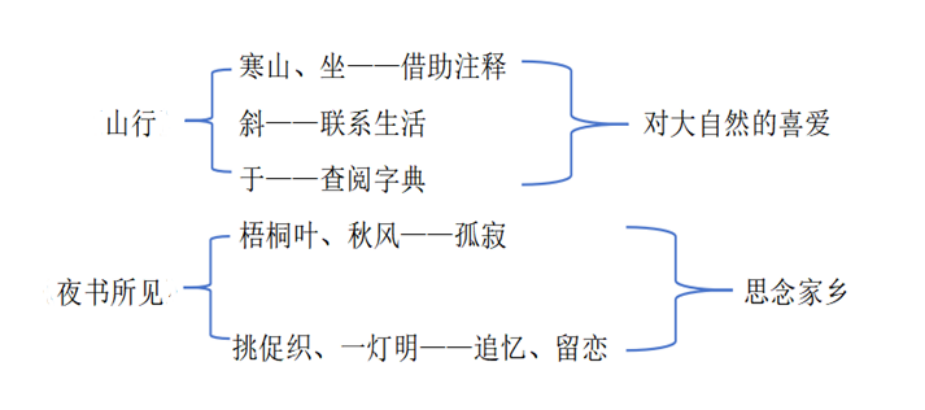

关注文本:本课三首古诗从不同角度描绘了秋天的景色。本课重点是引导学生通过初读了解古诗大致内容,能说出三首古诗描写的是哪个季节的景色;引导学生借助注释和插图、联系生活细读,想象画面,大致理解诗句意思;背诵积累古诗。

关注写作背景:《赠刘景文》是苏轼于宋哲宗元佑五年(1090年)任杭州太守时所作。苏轼在杭州见刘景文时,刘景文已五十八岁。经苏轼向朝廷竭力保举,刘景文才得到小小升迁。不想只过了两年,刘景文就死去了。苏轼感慨刘景文人生坎坷遭遇,应当时景色作此诗作。

关注句子:在学习理解难懂的词语的方法时,可以结合课后练习第三题所列举的诗句引导学生运用借助注释进行理解体会。

【教学目标】

1.认识“径、斜”等9个生字,读准多音字“挑”,会写“寒、径”等13个字。

2.能读出诗句的节奏和语调的变化,有感情地朗读古诗。背诵古诗。默写《山行》。

3.能借助注释和插图,大致了解诗句的意思。(重点)

4.能从古诗中的景象知道古诗描写的季节。(重点)

5.感受作者的心情,体会祖国语言文字的韵律美、意境美,逐步产生学习古诗的兴趣。(难点)

【课前准备】

多媒体课件。

【课时安排】

2课时。

第一课时

【课时目标】

1.认识“赠、残”等7个生字,会写“赠、盖”等7个字。

2.知道三首古诗描写的季节。能借助注释和插图,联系生活,大致理解诗句的意思。

3.能有感情地朗读并背诵《赠刘景文》。

【教学过程】

一、情景导入

1.(出示课件3)引导学生欣赏有关秋天的图片。

2.教师揭题:秋天是一个多姿多彩的季节,秋天是一个收获的季节。今天我们就来学习三首与秋天有关的古诗。

3.(出示课件4)引导学生借助拼音大声读一读三首古诗。

过渡:今天我们先来学习宋代诗人苏轼写的《赠刘景文》。

二、学习《赠刘景文》

1.(出示课件5)教师板书诗题。(板书:赠刘景文)

2.(出示课件6)了解诗人苏轼。

3.读好古诗,读出停顿,了解诗中描写的景物。(出示课件7)

请学生自由朗读古诗,读准字音,读通诗句,读出节奏,并圈画出描写秋天的景物。

(1)听范读,引导学生认真倾听,注意停顿,并在诗中用“/”标出来。

(2)课件出示正确停顿,学生自由练读。全班齐读。

(3)学生展示交流自己圈画的描写秋天的景物。

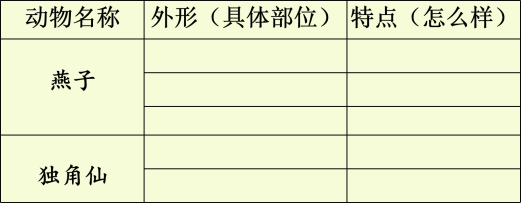

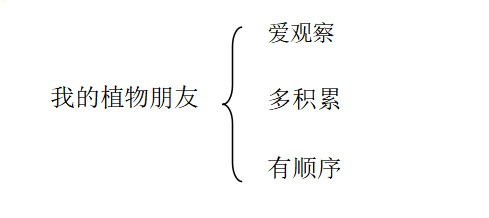

预设:荷尽、擎雨盖、菊残、傲霜枝、橙黄橘绿时

4.再读古诗,理解诗意,想象画面。(出示课件8)

教师提出小组合作学习要求:再次朗读古诗,试着运用多种方法理解诗意,想象画面,和小组成员交流。

(1)解诗题。

引导学生借助形声字形旁表义的特点或联系生活经验、结合注释了解诗题中的“刘景文”是诗人的好朋友,明确“赠刘景文”就是赠送给刘景文的诗。

(2)交流“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”。

①引导学生借助“擎”的注释,联系生活,理解“擎雨盖”的意思。

②课件出示荷花凋谢、荷叶枯败的图片,引导学生理解“荷尽”是指荷花凋谢、荷叶枯败,“已无擎雨盖”与“荷尽”意思相同。

③课件出示开败的菊花的图片,引导学生理解“菊残”。出示傲霜斗寒的图片,引导学生理解“傲霜枝”,并结合生活实际体会菊花傲霜斗寒的精神。

④查阅字典了解“犹”是还,尚且的意思。

⑤(出示课件9)引导学生结合对词语的理解,连起来说说两句诗的意思,并想象画面。(出示课件10、11)教师相机展示“秋日荷尽图”“菊残傲霜图”。

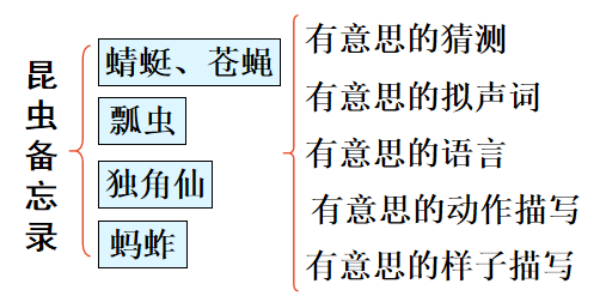

⑦引导学生发现这两句诗都在写景。(板书:写景:荷尽、菊残)

(2)交流“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”。

①引导学生结合字面意思、联系生活实际,想象“橙黄橘绿”描绘的画面,感受秋天硕果累累的丰收景象。

②(出示课件12、13)引导学生说说这两句诗的意思,并想象画面。教师相机展示“橙黄橘绿图”。

③引导学生发现后两句诗是在议景。(板书:议景:橙黄橘绿时)

(3)指导学生根据对古诗的理解,有感情地朗读古诗。

5.合作探究。(出示课件14)

教师引导:如何理解“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”?

预设:后两句议景,揭示赠诗的目的。(板书:勉励)

6.背诵古诗。(出示课件15)

三、指导书写(出示课件16)

1.引导学生仔细观察字的结构和需要注意的笔画。

2.学生书写,展示评价。

四、课堂总结,拓展延伸

1.课堂小结。(出示课件17)

2.主题概括。(出示课件18)

《赠刘景文》是苏轼送给好友刘景文的勉励诗,表达了人到壮年,虽已青春流逝,但也是人生成熟、大有作为的黄金阶段,勉励朋友珍惜这大好时光,乐观向上、努力不懈,切不要意志消沉、妄自菲薄。

3.拓展延伸。(出示课件19)

推荐学生朗读孟浩然《宿建德江》。

五、课堂演练,布置作业

1.课堂演练。(出示课件20)

2.布置作业。(出示课件21)

(1)背诵并默写古诗《赠刘景文》。

(2)预习《山行》《夜书所见》。

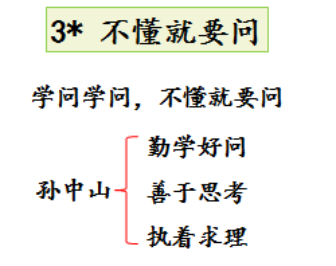

【板书设计】

第二课时

【课时目标】

1.认识“径、斜”等2个生字,读准多音字“挑”,会写“寒、径”等6个字。

2.迁移运用借助注释和插图、联系生活等方法,大致理解诗句的意思,初步体会诗中的情感。

3.能有感情地朗读并背诵《山行》《夜书所见》,默写《山行》。

【教学过程】

一、复习回顾(出示课件23)

1.教师提问:通过上一堂课的学习,我们学到了哪些学习古诗的方法?

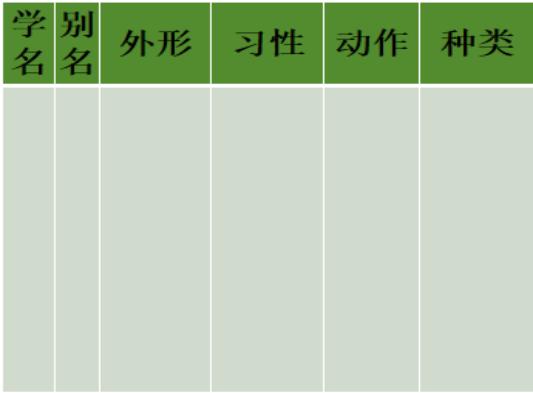

预设:借助插图、结合注释、查阅字典、联系生活、想象画面。

2.教师引导回顾《赠刘景文》为我们呈现了三幅画面:“秋日荷尽图”“菊残傲霜图”“橙黄橘绿图”。

二、迁移方法,学习《山行》

1.(出示课件24)教师引导:这节课我们迁移运用上节课学习的方法,来学习《山行》。教师板书诗题。(板书:山行)

2.(出示课件25)了解诗人杜牧。

3.读好古诗,读出节奏。(出示课件26)

请学生自由朗读古诗,读准字音,读通诗句,读出节奏。

(1)听范读,引导学生认真倾听,注意停顿,并在诗中用“/”标出来。

(2)课件出示正确停顿,学生有节奏地朗读古诗。

4.再读古诗,理解诗意。(出示课件27)

提出小组合作学习要求:再次朗读古诗,试着运用多种方法理解诗意,和小组成员交流。

(1)解诗题。引导学生借助插图,理解“山行”的意思就是“在山中行走”。

(2)交流“远上寒山石径斜,白云生处有人家”。

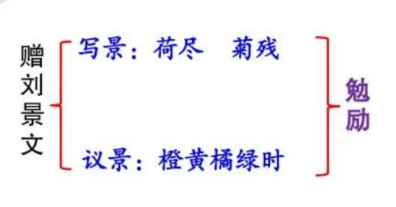

①引导学生借助注释,理解“寒山”的意思是深秋时节的山。(板书:寒山——借助注释)

②引导学生联系生活,理解“斜”的意思是山间小路弯弯曲曲。(板书:斜——联系生活)

③(出示课件28)引导学生根据注释和插图,说说自己看到了什么画面。

(3)交流“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”

①引导学生借助注释,理解“坐”的意思是因为。(板书:坐——借助注释)

②查阅字典了解“于”的意思是比。(板书:于——查阅字典)

(出示课件29)课件展示霜叶与二月花的图片,让学生直观感受霜叶比二月花还要红的景色。

③(出示课件30)引导学生根据注释和插图,说说自己看到了什么画面。

(4)指导学生根据对古诗的理解,有感情地朗读古诗。

5.合作探究。(出示课件31)

教师引导:置身于这样的美景中,诗人会产生什么样的情感呢?小组内讨论。

预设:诗人面对美景,内心充满对大自然的喜爱。(板书:对大自然的喜爱)

三、指导书写,概括主题

1.引导学生学习古诗《山行》中的生字。(出示课件32、33)

(1)教师提示要点。

(2)学生书写,展示评价。

2.主题概括。(出示课件34)

《山行》这首诗描写和赞美了深秋时节山林景色,表达了作者热爱自然的美好思想情感。

四、迁移方法,学习《夜书所见》

1.(出示课件35)接下来我们迁移运用学习到的方法,一起来学习《夜书所见》。教师板书诗题。(板书:夜书所见)

2.(出示课件36)了解诗人叶绍翁。

3.读好古诗,读出停顿,了解诗中描写的景物。(出示课件37)

请学生自由朗读古诗,读准字音,读通诗句,读出节奏,并圈画出描写秋天的景物。

(1)听范读,引导学生认真倾听,注意停顿,并在诗中用“/”标出来。

(2)课件出示正确停顿。学生自由练读。全班齐读。

(3)学生展示交流自己圈画的描写秋天的景物。

预设:梧叶、寒声、秋风、促织

4.自学古诗,理解诗意,想象画面。(出示课件38)

(1)再次朗读古诗,运用多种方法理解诗意,并说说从诗中看到了哪些画面。学生汇报交流诗句的意思及看到的画面,教师相机点拨指导。

◇夜书所见

“书”是书写的意思。“夜书所见”就是在夜晚写下自己看到的景物。

◇萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

①借助注释了解“萧萧”在这里形容风吹梧桐树叶发出的声音;“客”说明诗人身在异乡。(板书:梧桐叶、秋风)

②教师相机指导:(出示课件39)这两句诗是写景,其中“送”字静中显动,引出“寒声”,渲染了环境的凄清幽冷,烘托羁旅者孤寂的情怀和凄凉的心境;“客情”即游子的思乡之情。可见诗人是触景生情。(板书:孤寂)

③(出示课件40)引导学生说说这两句诗的意思,并想象画面。

◇知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

①借助注释了解“挑促织”及“篱落”的意思。(出示课件41)相机指导学生读准多音字“挑”。

②(出示课件42)课件出示“促织”“篱落”“一灯明”的图片,让学生直观了解诗人描写的景物。(板书:挑促织、一灯明)

④(出示课件43)引导学生说说这两句诗的意思,并想象画面。

(2)引导学生感受古诗由悲到喜的变化:第一句中的“寒”尽显寒冷凄凉之意,转到第三句中的“挑促织”,则是一派温馨快乐。这勾起了诗人对家乡的追忆、留恋,更显客居他乡的孤寂无奈。(板书:追忆、留恋)

5.合作探究:(出示课件44)作者为什么如此肯定,这“一灯明”就是儿童在挑促织呢?

小组讨论。预设:因为他小时候也在夜晚打着灯笼抓蛐蛐。他此时一定想到了自己的童年,想到了自己的朋友,想到了自己的家。(板书:思念家乡)

五、指导书写(出示课件45)

1.引导学生仔细观察字的结构和需要注意的笔画。

2.教师范写。

3.学生书写,展示评价。

六、课堂总结,拓展延伸

1.课堂小结。(出示课件46)

2.主题概括。(出示课件47)

《夜书所见》这是一首纪行诗,写了诗人行于江上,眺望江边的见闻感受,表达了诗人思念家乡的心情。

3.拓展延伸。(出示课件48)

引导学生朗读杜牧的《秋夕》。

七、巩固练习,布置作业

1.课堂演练。(出示课件49-50)

2.布置作业。(出示课件51)

(1)背诵并默写古诗《山行》。

(2)收集与秋天有关的优美词语、句段、诗句。

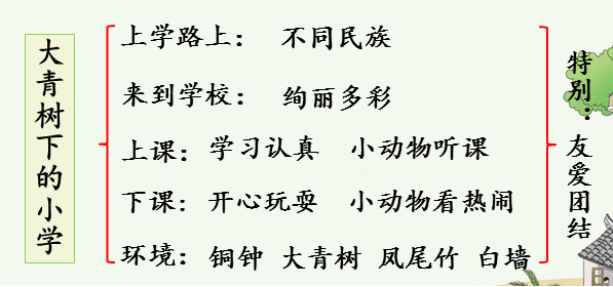

【板书设计】

【教学反思】

为帮助学生掌握学习古诗方法,我实行了分步走策略。在《赠刘景文》的学习过程中,采用“扶”的方,引导学生总结学习古诗的方法;在学习《山行》和《夜书所见》的过程中,引导学生运用学到的方法进行迁移应用,学生在恰当引导下自主合作学习,理解诗歌所描绘的画面,感悟诗歌意境。在教学过程中,教师不仅要引导学生学会文中的生字,理解文中的重点词语,还要在理解诗句意思的基础上引导学生体会作者的思想感情,并要引导学生放飞想象的翅膀,根据诗句大胆想象,引导学生的思维向更深、更远处发展。