教案

【核心素养目标】

文化自信:查阅相关资料,了解赵一曼的事迹,感受人物的高尚品质。

语言运用:能正确、流利地朗读课文,并能带着问题默读课文。

思维能力:带着问题默读课文,理解“粗瓷大碗”背后的感人故事。

审美创造:加深对赵一曼关心同志胜过关心自己的高尚品质的理解。

【课前解析】

关注文本:课文托物忆人,在细节中突显赵一曼感人的品质。一类是文中出现的事物,如“粗瓷大碗”“搪瓷缸子”“高粱米饭”“野菜”“草根”“橡子面”,表现了当时东北抗日联军极端艰苦的战斗环境和生活条件,以及赵一曼和将士们不畏艰苦的伟大精神。

关注结构:全文情节简单,语言平实,可分成两部分。第一部分是第1自然段,告诉读者赵一曼用过的这个碗有一段感人的故事。第二部分是第2~11自然段,具体叙述围绕“粗瓷大碗”发生的故事。

关注描写:另一类是描写人物的语句,比如,第2、第3自然段中,“早就”“好不容易”等词语和赵一曼说的话,显示出她一向关心他人,为后文的故事埋下了伏笔;第7自然段中,“端”“走”“倒”“盛”等一系列的动作,以及第8自然段中炊事员老李“没吭声,眼里却含着泪花”的表现,进一步突显了赵一曼艰苦朴素、与战士们同甘共苦的品质;第9、第10自然段中,通讯员和赵一曼的对话,轻松幽默,表现了赵一曼的革命乐观主义精神。

【教学目标】

1.认识“陈、曼”等6个生字,读准多音字“还”。

2.能带着问题默读课文,了解围绕“粗瓷大碗”发生的故事。(重点)

3.能查找资料,了解赵一曼的事迹。

4.深入理解文章内容,感受赵一曼的高贵品质。(难点)

【课前准备】

多媒体课件。

【课时安排】

1课时。

【教学过程】

一、导入新课,了解人物

1.(出示课件3)播放图片,谈话引入:同学们,我们日常饮食离不开各种碗,大家见过什么碗呢?比如,木碗、不锈钢碗、有精美图案的瓷碗。在中国人民革命军事博物馆里,则陈列着一个粗瓷大碗,这个粗瓷大碗有着一段令人感动的故事。今天,我们就一起走进课文,一起来感受这个动人的故事。

2.教师板书课题,(板书:一个粗瓷大碗)学生齐读课题。

3.了解赵一曼。(出示课件4)

(1)简介赵一曼。

(2)播放视频“英雄赵一曼的故事”。

二、初读课文,学习字词

1.(出示课件5)请学生自由朗读课文,读准生字,读通句子。

2.学生字词。

(1)(出示课件6)指名学生朗读词语,评价读得是否正确。

(2)教师指导字词读音。

(3)引导学生采用多种方式识记、理解生字。(出示课件7)

(4)学习多音字“还”。(出示课件8)

(5)进行识字游戏,检验学生对生字的掌握情况。(出示课件9)

三、默读课文,整体感知(出示课件10)

1.让学生带着学习提示中“说说这个‘粗瓷大碗’有什么感人的故事”这一任务默读课文,自读自悟。

2.学生交流阅读收获。

3.教师在学生交流的基础上小结故事脉络:把搪瓷缸子送给新战士→收到粗瓷大碗→倒掉高粱米饭盛半碗野菜粥→把粗瓷大碗当作七班的菜盆。

四、细读课文,探究解疑

1.(出示课件11)请学生读第1自然段,说一说这段话有什么作用。

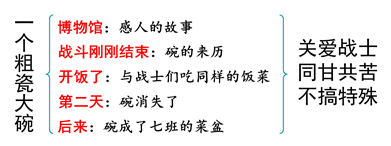

指名学生回答,教师相机提醒一些关键的词句:比如,“仅仅……但……”表示转折关系,说明这个粗瓷大碗不普通;本段最后一句话,直接点明这个碗有着一段令人感动的故事。这也说明了为什么这个碗会陈列在中国人民革命军事博物馆里。因此第1自然段奠定了文章的基调,起到引出下文的作用。(板书:博物馆:感人的故事)

2.交流故事的感人之处。

(1)(出示课件12)请学生再次默读课文,说说哪件事最让自己感动。

(2)根据学生的交流,出示相关语句,教师相机点拨。

★一场袭击日寇的战斗刚刚结束……

出示句子:赵一曼吃饭用的搪瓷缸子早就送给一个新战士了。

引导学生围绕“早就”体会赵一曼关心爱护战士的品质。(板书:关爱战士)

(出示课件13)出示第3、4自然段:

赵一曼看着这个碗,对通讯员说:“哪里拿来的,请你还到哪里去!”

“这……这……敌人都被消灭了,往哪里还啊!”通讯员为难地说。

要求:①想象赵一曼当时的神态,同桌互读。②想一想,赵一曼为什么要这样说?从中你体会出了什么?

指名学生朗读赵一曼及通讯员的语言描写,体会赵一曼关爱战士、以身作则的品质,体会战士们的英勇。

教师提示:这也说明了粗瓷大碗的来历。(板书:战斗刚刚结束:碗的来历)

预设2:通讯员给赵一曼盛满满一碗高粱米饭,赵一曼倒掉高粱米饭盛半碗野菜粥,赵一曼与战士们同甘共苦让学生感动。

(出示课件14)★开饭了

出示第5自然段:

通讯员用这个大碗给赵一曼盛了满满一碗高粱米饭,他想:“这回我们政委该吃顿饱饭了。”

引导学生从对通讯员的心理描写,了解赵一曼没有吃过饱饭,与战士们同甘共苦的品质。

(出示课件15)出示句子。

引导学生围绕“艰苦”“几个月”“靠野菜、草根、橡子面充饥”了解当时生活条件差;从“团长、政委和战士一样,嘴边有几个月没沾过粮食了”体会赵一曼和战士们同甘共苦的品质;从“得留给伤病员吃”体会大家对伤病员的关心。

(出示课件16)出示第7、8自然段:

赵一曼端着碗轻轻走进炊事棚,趁人不注意的时候,把碗里的饭倒进锅里,又从另一口锅里盛了半碗野菜粥。

炊事员老李在旁边看得清楚,他没吭声,眼里却含着泪花。

引导学生围绕第7自然段“端”“走”“倒”“盛”等描写赵一曼动作的词语,体会赵一曼以身作则、不搞特殊、与战士们同甘共苦的品质;结合第8自然段炊事员老李“没吭声,眼里却含着泪花”这一神态描写,体会他对赵一曼的敬佩之情。(板书:开饭了:与战士们吃同样的饭菜)

(出示课件17)引导学生仿照第7自然段,用表示连续动作的词语写一句话。

预设:我跑进家门,打开冰箱,拿出雪糕,大口地吃了起来。

3.(出示课件18)请学生齐读课文第9-11自然段,说一说这个粗瓷大碗最后到哪里去了?

(出示课件19)出示第9-11自然段。

引导学生从第9自然段对小通讯员的语言描写中,体会小通讯员的着急。(板书:第二天:碗消失了)

提问:这个粗瓷大碗最后到哪里去了?(成了七班的菜盆)(板书:后来:碗成了七班的菜盆)

引导学生关注第10自然段:赵一曼笑着说:“是啊,什么时候才能不‘丢’碗呢?”

提问:你觉得赵一曼的碗以后还会丢吗?为什么?

学生自由交流,教师相机小结:联系课文第11自然段我们知道赵一曼的碗并不是真的丢了,而是送给了七班的战士们。只有部队里人人都有了碗,赵一曼的碗才不会“丢”,因为她心里只装着他人,只想着他人。这也表现了她的豁达和革命乐观主义精神。

五、总结课文

1.结构梳理。(出示课件20)

2.主题概括。(出示课件21)

本文围绕一个粗瓷大碗的来历,讲述了赵一曼烈士的感人故事。在抗日战争的艰苦岁月里,她关心战士胜于关心自己,与战士们一起同甘共苦,坚持抗日,赞美了赵一曼作为一名共产党员的高尚品质。(板书:同甘共苦 不搞特殊)

六、巩固练习,布置作业

1.课堂演练。(出示课件22、23)

2.布置作业。(出示课件24)

课后搜集一些关于东北抗日联军的故事。

【板书设计】

【教学反思】

考虑到这是一篇略读课文,我着重落实了“精读课文学方法,略读课文用方法”这一教学理念,放手让学生自主思考、合作探究,真正将课堂还给了学生,培养了他们提取信息、归纳概括等能力,同时也较为成功地完成了教学目标,突出了重点,突破了难点。具体教学如下:首先,用图片导入课文,初步了解赵一曼;再让学生根据学习提示默读课文,说说这个“粗瓷大碗”有什么感人的故事;接着,让学生联系事情发生的背景,从具体语句中体会故事的感人之处,学习以赵一曼为代表的东北抗日联军将士的高尚品质;最后,布置作业,引导学生课下查找资料,进一步了解东北抗日联军的故事。